ニコンファンミーティング2018東京 初日に参加してきた2 ― 2018年09月03日 06時34分

ニコンファンミーティング2018の続き。

前回も書いたとおり、Z 7, Z 6をお試しできるコーナーは長蛇の列だったため、時間に限りがあったYamaroは、並ぶのは断念。

でも、どうせ間もなく発売されるのだから、後でお店やニコンプラザでじっくり触ればいいかなと思いました。

NIKKORレンズ展示。まだまだZマウントは少ないですが、後何年でこの比率が入れ替わるのかな?

ちなみに、現時点ではNikonはFマウントも継続するとのこと。望遠レンズは、プロユーザーがまだ一眼レフ勢が多いこと、光学的に望遠レンズならFマウントの制約は少ないであろうことから、今しばらくは超望遠レンズを中心にFマウントが続くと思います。

さて、去年のファンミーティングでもあったプロフィールフォトの撮影コーナー、うっかり並んで撮ってもらおうと思ったら、撮影の小道具にZ 7があるではないですか!

ここで図らずも、Z 7を初めて手にすることになりました。

ただし、電池は抜いてあるので、撮影はできませんが、本物のZ 7です。レンズはZ NIKKOR 24-70mm f/4 Sが装着されていました。

触った時の質感は、Nikonそのもので、写真で見る以上にものとしては良かったです。

電池が入っていないことを加味しても軽量。

背面液晶モニタは、D850などと同じチルト式。

EVFは窓が大きいですね。ボタン配列はこれまでのNikonとは違う新しいものです。

Z 7を構えて撮ってもらいました! 恥ずかしいので顔はモザイク処理…

ちなみに撮影したカメラもZ 7で、レンズはマウントアダプタFTZを介したAF-S 70-200mm f/2.8E PE ED VRでした。

昼すぎると会場は結構混んできましたが、動けないほどの混雑ではなかったですね。

物販コーナーでは、ファンミーティングだけのオリジナル商品や、ついに発売されたニコンちゃんグッズのステッカーやカメラクロスが! カメラクロスは午後の早い段階で売り切れたようです。自分はその前に購入できました。

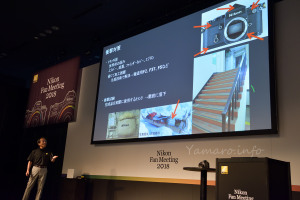

こちらはD850を使ったフィルムデジタイズの講義。

ネガフィルムの色をネガポジ反転できるフィルムデジタイズ機能は、今の所D850のみの搭載となっており、Z 7, Z 6にもD3500にも搭載されていない模様。

この辺り、ファームアップで現行機種ぐらいは対応して欲しいところです。

講義では、ネガフィルムのデジタイズの場合は、フィルムへ当てる光源は何でも良いとのことで、色温度とか演色性とかあまり気にすることなくデジタル化できるとの事でした。

反対に、ポジフィルムの場合は、光源の影響がもろに反映されるそうで、注意が必要とのことでした。

午後の講義は、Mr.ニコンこと、後藤哲郎氏のF2, F3のウエムラスペシャルのお話でした。

後藤フェローが実際に関わったのはF3からとのことでしたが、F2ウエムラスペシャル誕生話を、冒険家植村直己とニコンとの出会いのエピソードや、作製中の苦労話など、たっぷり聞くことができました。

冬山や北極横断など、極寒にも耐えられるよう、-50℃での試験など、過酷な環境テストをクリアして、F2ウエムラスペシャルは3台作られ、冒険の記録に使用されたとのこと。

3台のうち1台はニコンが所有、2台は植村直己に渡され、うち1台はマッキンリーで植村直己と運命を共にし、もう1台は兵庫県の植村直己冒険館に展示されています。

そのニコンが所有するただ1台のF2 Titan ウエムラスペシャルが、会場内に展示されていました。

もっと見たかったのですが、この後の予定があり、この辺りで帰ることに。

最後にもう一度、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VRを見て、いいなぁと。

出口には、御年25歳というリアルな年齢のニコンちゃんが♪

スタッフTシャツ。この後東京以外の各会場でのファンミーティングが予定されています。

カメラメーカーでこの手のミーティングを各地でやるのはNikonくらいでしょうね。

メッセージボードに付箋でメッセージを書いて貼り付けてきました。(この後きれいに貼り直されたようです)

それでは会場を後にします。クイズグランプリまで見たかったな。

東京は終わりましたが、この後大阪、名古屋、札幌、広島、福岡、仙台で予定されています。

ZシリーズやAF-S 500mm PF、ニコンちゃんグッズが気になる方は、ぜひ足を運んでみてください。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://yamaro.asablo.jp/blog/2018/09/03/8954906/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。