妻の実家に規制 ― 2018年08月13日 06時21分

【清水清三郎商店】作(ざく)玄乃智 ― 2018年08月14日 16時36分

ブログを書いて、アップし忘れることがたまにあります。

この記事も、その"たまに"に相当します。ええ書いたつもりがアップせず、消してしまったようです(笑)

というわけで、帰省で函館にお昼に到着、その分のブログは明日にまわして、ちょっと前の過去の話しでお茶を濁します。

作(ざく)玄乃智(げんのとも)、作シリーズのベーシックなお酒です。

元々、行きつけの日本酒居酒屋では、作(ZAKU)のプロトタイプ、そして今はIMPRESSIONシリーズばかり飲んでいますが、それらはいわゆるベーシックなシリーズの無濾過直汲みバージョン。

玄乃智の直汲みバージョンはIMPRESSION Gと言う名前で、お気に入りのお酒の1つですが、その完成形?の玄乃智は逆に飲んだことがなかったので、今回購入した次第。

協会7号酵母系の701号酵母を使用しているようです。

もう書かれているとおりですね。さわやかな香り、切れのある酸味。そのとおりです。

IMPRESSION Gも、この玄乃智も、酸味を主体としたお酒で、個人的に酸味感のある日本酒が好みなので、その好みにピッタリとハマるお酒だったりします。

口に含むと、押し付けがましくない酸味がまず来て、その後に込めの甘みと辛さが押し寄せる感じで、自己主張は少ないタイプ。

甘さも強くないですし、辛さも開栓初日は強くはありません。

数日経過すると、甘さは少し後退して辛さがぐっと出てきますが、それでも酸味主体であることに違いなく、リンゴ系なお酒と言えるでしょう。

これは食事の味も邪魔しないので、普段のみに最適ですね。

惜しむらくは、これを置いている店が少ないことでしょうか。IMPRESSIONシリーズのフレッシュなお酒のほうが人気ですしね。

栃木→北海道は函館に移動 ― 2018年08月15日 07時34分

13日の夜、栃木から青森のフェリー埠頭に向けて自走開始。

以前に昼寝していたこともあり、4時間半、休憩無しで東北道紫波SAまで到達。

ここで休憩しましたが、時間に余裕があったので、星空を撮影してみました。

流石に星空はきれいですが、難しい…。そして、AF-S 16-35mm f/4G ED VRは暗いレンズなので、あまりこうした撮影には向きませんね。AF-S 14-24mm f/2.8Gか単焦点レンズが欲しいところ。

そういや今回唯一持ってきた単焦点があったなぁと、AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8Dへ交換。

そうすると、今度はいろんなものが写り込んでしまうんですね。

サービスエリアなので、周辺には照明や、入ってくる車のヘッドライトなどの影響を受けてしまいます。角度によってフレアやゴーストが発生しますね。

そしてこちらは津軽SA。夜明けがなかなか印象的。

青森に到着してフェリーに乗ります。

流石に混んでいますね。

函館に到着して、昼食は妻のリクエストでスープカレー。

いつも行っている吉田商店はお休みだったので、まだ行ったことのなかった、これまた函館で人気のお店、奥芝商店に行ってみました。個人的に、幼少期はこのお店の周辺地域に住んでいたので、今はこんなに変わったのかぁと感慨深かったです。

昔友人が住んでいた隣のお店は、今はカフェと雀荘(笑

開店からそんなに時間経たずに入店しましたが、結局1時間半くらい待ちました。ちょっと人手不足な感じですね。

チキンレッグカレーで辛さは25段階の15をチョイス。

口の中が痛くなる辛さではなく、あとからじわっと来る辛さでなかなか。そして具沢山ですね。

次は25辛に挑戦したいな。

そんなこんなで函館初日でした。今日から明日にかけては、両親当地の家族でお泊りしてくるので、16日のブログはお休みかな? 更新できたら更新します。

グリーンピア大沼に行ってきた ― 2018年08月17日 07時32分

15~16日は、両親らとグリーンピア大沼へお泊まりに。函館市内から車で1時間とかからない、大沼公園の近くにあります。

が、あいにく天気は曇りから雨。

どよーん。

ここは自分は高校の時のマラソン大会以来なので、20年ぶりに来ました。

アウトドア施設という印象が強かったのですが、ホテルもあります。まあ函館に住んでいた頃は、わざわざ泊まりに行く距離でもないので…。

晴れていれば、子供らを外で遊ばせるはずだったんですけどね。

夕食はビュッフェで。ビュッフェにしてはなかなか質が高い料理が提供されていました。カニもステーキもありましたね。

日本酒も頂いちゃいました。國稀が好みでしたね。

夕食後は猿回しが来ていたので観覧。神戸モンキーズ劇場という、関西からわざわざ来ている猿回しです。

楽しませていただきました。

で、翌日も…

雨ですね。しかも前日より雨が強いという…。残念ながら、アウトドアでは遊べなかったけど、室内で遊ぶところも充実していました。

ホテルフロントでは、子供が書いた絵が海の中を泳ぐ、何と言うのか知りませんがイベントをやっていたので、子供らがお絵かき。

書いた絵はスキャナでスキャンすると…

こんな感じで絵が泳ぎます。

RICOHのシステムっぽいですね。

あとはプレイルームもあり、行きませんでしたがボーリング場やプールも併設されているので、雨でも遊べる感じでした。

今回の夏休みは天気が悪くてちょいと残念ですね。

さらば函館 ― 2018年08月19日 06時56分

2日遅れのブログです。

17日(金)の夕方、青函フェリーにて函館を離れ、青森に向かいました。

フェリー埠頭から望む函館山。皮肉にも、帰る直前に晴天になった函館。午前中は雨が降っていたし、その前には避難準備メールが入るくらいの大雨だったのに。気温も低くて、折角の夏休み、少し残念でしたね。

左側には現在防衛省が輸送船として契約している、旧東日本フェリーの高速フェリー「ナッチャンWorld」が停泊しているのが見えます。

夏休みだけでも商用運行すればいいのに…。でももう専用桟橋は撤去されてしまったので、一般商用フェリーとして使うのはいろいろ難しいのかな。

帰りは津軽海峡フェリーの海割での予約が取れなかったため、通常料金では津軽海峡フェリーより運賃が割安の青函フェリーにしました。

青函フェリーは、トラック輸送主体で、ついでに一般客も乗せる、という感じで、旅客スペースの装備は必要最低限なイメージでしたが、最近は船を更新した際に、装備は以前より格段に良くなっていて、今回乗った「はやぶさ」も、まだ船齢の若い装備の良い船でした。

津軽海峡フェリーのようにキッズルームはありませんが、椅子席や個室もあり、以前の船ような雑魚寝スペースだけ、という感じでもないですね。

ただし、船体は津軽海峡フェリーよりも小さいため、若干揺れやすいですね。

ああ、この晴れが滞在中だったら良かったのに…。

乗船しました。夕飯は、ラッキーピエロでテイクアウトしたハンバーガーとオムライス。オムライスは2人分くらいあるビッグサイズ。美味しくいただきました。

周りでもラッキーピエロで買ったものを食べている人がいて、函館発のフェリーでのラッピ率は高そうです。

この時期の夕方のフェリーは、なかなかの絶景が楽しめました。

夜は安全上の理由で甲板に出られない事が多いですが、今回は常時甲板に出ることができたので、景色を堪能できました。

イカ釣り漁船の漁火を背景に。

光に寄る性質のあるイカ、大発光のランプを漁船いっぱいに着けてイカ釣り漁船は漁を行います。

函館の風物詩ですね。

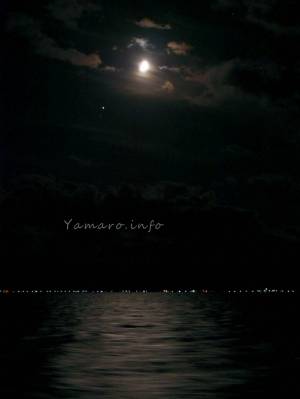

月夜の津軽海峡。船内にはGX7MK2を持ち込みましたが、RAWで撮ってもこれが限界。

そもそもピントが合わない。SONYのα7の最新版ならフォーカスできるのだろうけど、こういう状況では一眼レフのほうが安心。

もちろん星空もきれいで、D850で撮りたかったです。

揺れる船から撮るのは容易ではないですが。

遠方に青森の街明かりが見えてきました。

マイクロフォーサーズだと、高感度耐性が良くなったとはいえ、こういうシチュエーションは難しいですね。

このあとは、車でひた走り、早朝栃木の妻の実家に戻りました。

天気が良かったので一気に夏休みらしい遊びをこなした ― 2018年08月20日 06時20分

流星が写っていた ― 2018年08月21日 07時01分

【丸本酒造】竹林 ふかまり 瀞 純米吟醸無濾過生原酒 ― 2018年08月22日 06時42分

明日のNikonミラーレスの発表を前に、ぼちぼち画像が上がってきていますが、またそれは別途書くとして、今日もお酒の話。

岡山の丸本酒造「竹林 ふかまり 瀞 純米吟醸無濾過生原酒」です。

正直、竹林というお酒も聞いたことがなく、酒造も知りませんでした。

これは夏休み前に、東武百貨店で帰省用のお土産購入のついでに立ち寄ったお酒コーナーで出店していて試飲して、妻が気に入って珍しく妻が購入したもの。

一般的な山田錦だそうですが、まず引き立つのが完熟果実のような濃い甘さ。女子ウケしそうです。甘さと酸味が濃厚ですが、甘さのほうがより際立っている感じです。

かと言って、よくあるただ甘いだけの酒とは違い、酸味にも助けられて後味は割とスッキリキレがある感じです。

食前酒に最適かも。

ところで、アルコール度数は、生原酒にしてもやや高めの17~18度なので、甘くてスイスイいけちゃいますが、普通の日本酒より若干高いのでご注意を。

本日発表!Nikonのフルサイズミラーレス Z7, Z6 ― 2018年08月23日 06時33分

https://events.imaging.nikon.com/live/jp/

本日お昼すぎから、Nikonの新型ミラーレスに関するライブ配信があります。

もう既に画像がリークしていますね。

拾い物画像ですが、左がNikon D850、右が同じ画素数のZ7とされているカメラ。

新しいミラーレスは、マウントの大きさが際立っているのがよく分かる画像です。

この辺りのお話は、本日詳細が発表されたら、つらつらと書いていこうと思います。

1つ言えそうなのは、今回はすぐに飛びつかず様子見だという事かな。

本日お昼すぎから、Nikonの新型ミラーレスに関するライブ配信があります。

もう既に画像がリークしていますね。

拾い物画像ですが、左がNikon D850、右が同じ画素数のZ7とされているカメラ。

新しいミラーレスは、マウントの大きさが際立っているのがよく分かる画像です。

この辺りのお話は、本日詳細が発表されたら、つらつらと書いていこうと思います。

1つ言えそうなのは、今回はすぐに飛びつかず様子見だという事かな。

Nikon初のフルサイズミラーレス一眼、Z 7, Z 6とレンズ・マウントアダプタ発表 ― 2018年08月24日 06時23分

多くのカメラ系サイトでやっているネタですが、Nikonの101周年目に当たるこの年の、大きな転換期となる製品発表なので、触れておきましょう。

23日午後1時からのライブ配信は、職場の昼休みに冒頭の25分ほど見ることはできましたが、ちょっと噛み気味のプレゼン(笑)とともに、かっこいい画像を見ることができました。

最近のNikonはなんというか、ああいう見せ方がうまいですね。

◆同一ボディ形状で画素数と連写コマ数違いのZ 7, Z 6

名称は事前のリーク通りZでした。ゼットではなく、ズィーと読むようです。

そしてZ7ではなく、"Z 7"とZの後に半角スペースが入るそうです。めんどくさいです(笑

今回2機種同時に発表されたボディの形状や大きさは、Z 7,Z 6共に同じで、ボタン配列も同じです。

つまり、ボディの型式エンブレムを見ないと、両者の区別はできません。

これは、同一ボディとするとこで、コストダウンを図ったためでしょう。

メディアはXQDとCFexpressのダブル、はたまたXQDとSDのダブルとされていましたが、蓋を開けてみると、XQD1スロットのみ(将来同一形状のCFexpresに対応予定)。これではプロやハイアマチュアのニーズに対応できないでしょう。

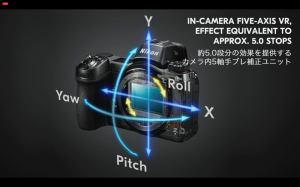

ボディ内蔵手ぶれ補正は5軸5.0段分と、α7IIIと並んでいます。最初だからこんなものでしょう。これからの時代、ミラーレスはIBIS(ボディ内蔵手ぶれ補正)は必須です。

余談ですが、センサーシフト式のVRは、レンズ一体型のCOOLPIXで過去採用例があり、これはCOOLPIXの一部がOEM製品であることに由来します。なので、レンズ交換式では初、としています。

4K動画は残念ながら60pではなく30pのままですが、新たにHDMIからの10bit N-Log出力対応となり、とりあえず動画も軽視しない姿勢は好感が持てますね。4Kでもフォーカスピーキング、電子手ぶれ補正、アクティブDライティングが使えるようになったのは、D850にはない美点です。

画像処理エンジンは、最新のEXPEED6となりましたが、これがもたらす画質は果たしてどんなものでしょう。

ピクチャーコントロールに、ミドルレンジシャープなる項目が追加されました。

加えて、従来のNikonにはなかった大きく画像を加工するクリエイティブピクチャーコントロールも搭載されています。

これらは、Capture NX-Dでいずれ従来機種のRAW現像でも使用できると良いですね。

回折補正が初めて入ったのも朗報で、他社では既に実現しているので、やっとかという思いです。

電子シャッターは当然採用されていますが、Z6もZ7も、SONYのα9のようなローリーングシャッター歪みに強いセンサ、というわけではなさそうです。

AFは、いずれの機種も他社にある瞳認識はなく、残念。GX7MK2にですらあるんですけどね。開発が間に合っていないのか?

発売後のファームウェアアップで機能追加していけば良いと思いますが、Nikonはあまりそういうファームアップはありませんからね。

USBは3.0か3.17日は不明ですが、Type Cも搭載され、モバイルバッテリからのカメラ本体で充電も可能で、ここはライバルに並んだかなと思います。

バッテリは形状はEN-EL15系のEN-EL15bとなっていて、このバッテリ装着時のみ、カメラ本体での充電が可能なようです。撮影自体は従来のEN-EL15/15aも可能です。

また地味に嬉しいのが、パソコンへWiFiで直接画像転送可能なことで、従来の高価な無線ユニット無しで転送できるのはありがたいです。

SnapBridgeも進化していて、ボディの電源OFFでもスマホからカメラ画像の確認が可能で、よりスマホやパソコンと親和性が高くなっているようです。

電子シャッターは搭載されていますが、メカシャッターの1/8000秒より速い電子シャッター速度は搭載していないのは残念。

シンクロ速度も1/200秒と、こちらも上位一眼レフよりやや劣る残念な仕様です。

▼正面

ラバーのシボはNikonの一眼レフそのものですし、グリップも一眼レフと似た形状で、握りやすそうです。

正面のコマンドダイヤルは、ギザギザが一眼レフより細かいものになっています。

マウント左側の2つのボタンも、これまでのNikon一眼レフと似たものですし、反対側のレンズ着脱ボタンも同じなので、Nikon一眼レフユーザーならすんなり使えそうです。

一方、一眼レフにはあるAF切り替えスイッチは存在せず、これはもうレンズ側のスイッチに統一させるということでしょう。

AFモード切替をどうするのかは不明です。液晶画面上でしょうか?

D750と同様、10ピンターミナルやシンクロ接点はありません。

最近は、スピードライトはシンクロ接点の有線接続より無線で飛ばすのが主流ですし、10ピンターミナルも、80年代後半に遡るシリアル通信の古い規格なので、Nikonミラーレスで今後採用するのかどうかが気になります。恐らく、今後はBluetoothなど無線がメインとなり、旧来のI/Oは廃止されていくのではないでしょうか?

▼背面

Nikon一眼レフよりボディが小さくなったため、液晶画面左側にのボタンはなくなり、一部が右側に配されています。これによる操作性はどんなものでしょう? こればかりは使ってみないと何ともですが。ジョグレバーやAF-ONボタンは健在です。

液晶はチルト式のタッチパネルで、これは予想通りです。D850のタッチパネルも使いやすいので、それをさらにブラッシュアップしてくれると良いですが。

EVFは、いわゆる角窓で、D850やD5のような丸窓ではありません。ここは伝統に従って、より上位機は丸窓になるのでしょうか?

369万ドットの有機ELファインダ、どんなものか早く見てみたいです。

フレーミング時に絵がカクつかず、スムーズに表示できることを望みます。ミラーレスになった以上、ここが重要になる部分です。

▼上面

シャッターの同軸上にある電源スイッチは、Nikon伝統の使いやすいもので、イルミネーター点灯切り替えは省かれています。

もっとも、サブ液晶or有機EL(私は肩液晶と呼んでいますが)も常時点灯になっていると思われ、もはやイルミネーター点灯をあえてスイッチで明示する必要もないのでしょう。

ところで、サブ液晶(有機EL?)が付いているのは嬉しいですね。これは何故かSONYのαシリーズにはないので、やや小ぶりとはいえ、あるとないとでは、あったほうが三脚に据えて撮影する際は、何かと便利です。

コマンドダイヤルは、後ろ側は他メーカーの一部の機種のように、ダイヤルの上面まで露出しているタイプです。ちょっと回しにくいのではないか、という懸念がありますが、NikonでもかつてF90やF90Xなんかは、このようなコマンドダイヤルだったので、多分問題ないのでしょう

モードダイヤルは、3つのユーザーカスタム設定を含むものが左肩にあり、これはD750と似た感じですが、モードダイヤルのフォントは、かつてのNikon 1 V3を彷彿とさせます。

あと、シャッタースピードダイヤルだの露出補正ダイヤルだの、余計なものがないのもいいです。あれは個人的にマニュアル一眼レフの操作系と思っているので、コマンドダイヤルが前後にあるカメラに必要ないですね。

アクセサリシューのスピードライトの接点は、これまでのNikon一眼レフと同じで、一眼レフ用のスピードライトも共用できるのではないかと思います。小型化のためにあえて専用シューとしたNikon1は失敗でしたね。

9月下旬発売予定のZ 7。

4575万画素という高画素はD850と同様に、像面位相差AFを搭載、それでいて画質はD850よりさらに向上しているとのこと。

一方、連写コマ数は秒9コマと、ライバルとなるα7RIIIの秒10コマに届かず、D850+MB-D18+EN-EL18と同じ。

しかも、秒9コマは12bit RAWのAE固定(AFは追従)、14bit RAWのAE固定(AFは追従)だと秒8コマ、AE追従では12bit RAWで秒5.5コマまで低下、さらに14bit RAWで秒5コマと、残念なスペックです。

D850では、当然AF追従で14bitRAWでも秒9コマを達成するため、ミラーレスのZ7がこれでは、魅力半減です。

像面位相差AFは493点と、α7RIIIの399点を上回りますが、大きな差ではないでしょう。画素の90%をカバーするため、実用上ほぼ画面全域でAFが使用可能です。

ローライトAFで-4EVでもAF可能とする半面、シームレスに-3EVに対応するα7RIIIと違い、ローライトAFという切り替えをしないと-1EVまで、というのも釈然としません。

これでは、ライバルたるα7RIIIに太刀打ちは難しいでしょう。あちらはAF追従の14bitで秒10コマ(ただし撮影条件による)、手ぶれ補正も5.5段分とわずかに勝っていますし。

EXPEED6の処理速度が排熱の問題で使い切れていないのか、いろいろ謎ですが、どうも上記制約は処理速度に関わる気がしますが、どうなのでしょう?

ファインダ撮影時の撮影コマ数も、Z7は330枚、α7RIIIは530枚、バッテリグリップの別売りもなし。

連続撮影コマ数も、D850に遥か及びません。RAW L 12bitロスレス圧縮の連続撮影コマ数は、わずか23コマ! D850は170コマ、α7RIIIで76コマです。バッファが少ないのでしょうが、D850との差が大きすぎます。

これでD850と対して変わらない値段なのですから、動画メインで考えない限りは、ちょっと無いですね。D810からの置き換えも厳しい…。

◆実質D750の後継機となるNikon Z6 http://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_6/

一方、同じ2400万画素となるZ 6は、実質的にD750の後継機と言えるのではないでしょうか。こちらは11月下旬とちょっと遅れて発売。

D850と同画素ながら劣る部分も多いZ 7と違い、Z 6の方が売れ筋になるのは間違いないでしょう。

スペック的には、後出しなのでライバルとなるSONY α7IIIを上回ってしかるべきでしょうが、秒12コマと手堅くまとめてきました。

ただ、こちらもAE固定の(AF追従)12bit RAWのみで、14bit RAWでは秒9コマに低下します。AF/AE追従では秒5.5コマ。何故だ? やはりいろいろな処理が追いついてない印象です。

まあαの方も、秒10コマはいろいろ制約があるようですが、それでもAFもAEも追従します。

AFポイント数は、α9と同等の693点の像面位相差AFを備えるSONY α7IIIに対し、273点と控えめ。もちろん、多ければよいというものでもないですが、AFセンサのカバー率は90%とZ7と同じなので、測距点の密度が違うということでしょう。その実力が如何程のものか注目です。

ファインダ撮影時の撮影コマ数は、Z6は310枚、α7IIIは610枚、倍近い差。

連続撮影コマ数は、RAW L 12bitロスレス圧縮の連続撮影コマ数は、35コマで、4年前のD750の25コマよりは多いですが、α7RIIIで89コマです。やはりバッファが少ないのでしょうね。そしてZ7と同じバッファ容量なのでしょう。

機能的には、Z7とイメージセンサが異なり、それに伴う連写速度の違い程度で、後はかなりの部分が共通のようです。

◆FT1に近い仕様?のマウントアダプタFTZ http://www.nikon-image.com/products/accessory/body/ftz/

まだレンズラインナップが少ないZマウント、当然長きにわたるレンズ資産があるFマウントレンズを活かすべく、マウントアダプタは必須。

仕様を見ると、やはりAFモータ内蔵レンズ以外は、AFが使用不可能。SONYですらボディ駆動AマウントレンズのAFが使えるマウントアダプタを用意しているだけに、少々残念。

しかも、MFレンズやモータ非内蔵AFレンズでのフォーカスエイドは使用不可。画像拡大して確認しろということですね。

とは言え、AI以降のレンズは対応と、基本的にDfを除くフルサイズ一眼レフとほぼ同じでしょうか?

VRレンズの場合は、ボディとレンズ側両方で手ぶれ補正できるようです。

特に書かれていないところを見ると、Nikon 1用のFT1と違い、AFに特に制約はなさそうですね。実際どの程度使い物になるかが楽しみです。

アダプタは所詮アダプタ、レンズが増えない限りは、まだまだ一眼レフの出番はありますね。

Nikon最初のフルサイズミラーレスとなるZ 7, Z 6ですが、発表されてみるとスペックも今一歩、ライバルたるSONYのα7IIIやα7RIIIを超えるスペックもでもなく、SONYへの移行組がNikonへ戻るケースは少ないでしょうし、SONYから入った人がNikonに移行する可能性も少なそうです。

ただこれは多分Nikonの中の人もわかっているはず、これよりより連写に特化したα9対抗機種も、いずれは出るのでしょう。その頃には、望遠レンズもZマウント用が発売されるとよいのですが、ロードマップではまず広角~標準系が優先のようです。

望遠レンズや、ライバルにはないシフトレンズのラインアップも急務ではないかと。

次回は、レンズについて触れてみます。

個人的に、消耗品でモデルサイクルの短いボディと比較して、長きに渡って使われるレンズ、今回はむしろレンズに力を入れている印象です。

最近のコメント